Le fotografie appartengono, ove non specificato altro, alla pubblicazione "Una mica d'historia algueresa" delle Scuole Medie stampata nel 2003. Vengono inserite in questo post al fine di sensibilizzare gli amministratori e le struttura preposte verso un monumento che ha un'importanza rilevante per il nostro territorio. Chiunque volesse utilizzarle è pregato di citare la pubblicazione dalla quale sono tratte.

L'IPOGEO DI MARIA PIA

Molti l'hanno visto, soprattutto nei passati decenni, molti ne hanno parlato, alcuni con competenze tecniche, altri con competenze storiche e altri ancora con dolente preoccupazione, temendo il peggio per questo monumento seminascosto alla vista. Tra i tanti abbiamo l'architetto Vico Mossa, il sacerdote dott. Antonio Nughes, lo storico dott. Antonio Serra, Maria Vittoria Sanna, lo studioso Rafael Caria, la studiosa Maria Chessa Lai, e certamente anche altri. Il monumento è stato inoltre oggetto di una ricerca degli alunni delle Scuole Medie di via Tarragona nel 2001-2002, in occasione del progetto interscolastico "Alghero tra mito e storia" attuato per ricordare i novecento anni della fondazione di Alghero, tenendo per buona la data del 1101 indicata da Francesco Fara.

Copertina della ricerca

Sto parlando della cripta o ipogeo di Maria Pia che, abbandonato ormai al suo destino, perde pian piano le antiche sembianze che fino alla metà del Novecento erano ancora chiaramente leggibili.

L'Associazione Tholos di Alghero ha sempre cercato di mantenere la memoria di questa misteriosa costruzione; già nel 1999 aveva organizzato una visita per i soci e a dir la verità, la costruzione era rimasta nel cuore dei visitatori di allora, ma purtroppo dal lato delle istituzioni preposte non si è evidenziato alcun interesse. Nell'unico intervento adottato, la pulizia del terreno circostante, un mezzo meccanico aveva urtato l'ingresso facendo cadere due blocchi di pietra.

Per il 2025 l'Associazione Tholos ha dato a questo monumento un ruolo centrale e si è proposta di fare il possibile per evitare il suo totale declino. Dobbiamo dire che il tempismo è stato eccellente perché l'Amministrazione Comunale, in attesa di ritornare nei locali del palazzo di Piazza Municipio, attualmente sottoposti a restauro, ha deciso di utilizzare "La Centrale" dell'ottocentesca colonia penale di Cuguttu (Maria Pia dopo il 1934) come sede di rappresentanza del Comune. Questa circostanza comporta che si sia data una speciale attenzione anche ai terreni circostanti dove appunto si trova la cripta che è stata segnalata con dei cartelli e sottratta a intrusioni varie.

Vorrei ora dedicarmi a riflettere su questo manufatto perché molti se ne sono occupati, ma nessuno ha mai trovato risposte certe alle tante domande che pone. Anch'io faccio parte della schiera di chi si chiede:

Che cosa è?

Qual è il periodo della sua costruzione?

Come mai nessun documento ne parla?

Secondo le più accreditate ipotesi potrebbe essere una cripta della chiesa di San Giacomo, esistente in zona Calich presente nella carta della rada di Alghero di Rocco Capellino del 1577; oppure era la tomba di un importante personaggio seppellito nel XVI secolo; o ancora potrebbe essere un edificio sacro a sé stante. L'architetto Vico Mossa pensa che la costruzione risalga al Seicento; alcuni la definiscono "tomba aragonese" e sarebbe dunque precedente; secondo il dott. Nughes sarebbe in stile gotico e Maria Chessa Lai lo definisce di puro stile gotico catalano.

Ora vorrei fare delle semplici riflessioni e più che altro mi concentrerò su ciò che manca anziché su quel che c'è. Intanto Antonio Serra esclude che l'ipogeo fosse affiancato dalla chiesa di San Giacomo dato che l'antica chiesa sarebbe diventata nel tempo "la casa del Calic", un fabbricato usato ancora oggi dai pescatori della laguna. Non sono stati mai fatti degli scavi nella zona, ma penso che, se ci fosse stata una chiesa nelle adiacenze, si sarebbero individuate le fondamenta. Credo dunque che la vicinanza della chiesa di San Giacomo non sia attendibile.

Adesso andiamo al suo interno. Credo proprio che un archeologo o anche un architetto possa essere in grado di individuare il periodo della sua costruzione basandosi sullo stile. Penso che siano abbastanza eloquenti le sei nervature, ciascuna spartita in tre colonnine che salgono dal piano di calpestio e raggiungono all'estremità superiore una ghiera orizzontale che racchiude l'oculo della cupoletta che ha un diametro di m. 0,70. Alla base della cupola, a circa m. 2,80 dal pavimento, ciascuna delle nervature presenta "due ordini di foglie rigonfie".

Interessante dettaglio delle nervature con capitello.

Mi lascia un grosso rammarico il fatto che il passare dei secoli abbia cancellato tutte le tracce che avrebbero potuto rivelarci qualcosa di più. C'erano ossa umane? C'erano oggetti? Non potremo più saperlo. Vico Mossa dà per certa la presenza di due spade al suo interno. Peccato che le spade siano sparite e che non se ne abbia neanche una descrizione.

Penso ad una sua eventuale funzione sacra e rituale e mi chiedo come mai siano assenti i simboli della religione cristiana. Le superfici murarie non recano dei segni di crocifissi, calici, ostie sacre. Sinceramente mi sarei aspettata che in un luogo di culto ci fossero dei riferimenti espliciti alla religione. Se vado a pregare o a meditare devo anche avere dei punti di riferimento e nella cripta niente richiama al culto e al rito. C'è anche da dire che obiettivamente lo spazio è veramente ridotto, in quanto lo scavo circolare, con una profondità di circa 5 m., ha un diametro di circa 6,5 m. e non può certo accogliere più di otto-dieci persone. Non sono in grado di indicare altre costruzioni simili in Sardegna o altrove. Se conoscessi degli esempi di riferimento tutto sarebbe molto più semplice.

Tra le tante ipotesi quella più vicina alla realtà mi sembra sia quella di una tomba di un importante personaggio. E qui sorgono altri dubbi. Ad Alghero, come dappertutto, si usava seppellire nelle chiese le persone che potevano pagare il servizio mentre per i "poveri" o per fedeli di religione non cristiana c'erano i cosiddetti fossar. Un fossar per gli ebrei si trovava alla Pietraia, nelle adiacenze della chiesa di Sant'Agostino vecchio, un altro cimitero era situato nei pressi delle mura tra la torre di San Giovanni e quella di Sulis, altre sepolture si facevano all'esterno della chiesa di San Michele e della cattedrale, e, stando a sentire operai che hanno scavato nei vicoli del centro storico, non era raro trovare ossa umane un po' dappertutto. Naturalmente queste sepolture coprono l'arco di diversi secoli. Posso dire che c'era un cimitojo persino ai Bastioni, in corrispondenza dell'ospedale di sant'Antonio abate, dove si deponevano i deceduti della struttura sanitaria.

Qualcuno mi può spiegare perché l'illustre defunto non è stato seppellito nella cattedrale di Santa Maria? Forse perché eravamo nel Quattrocento e Alghero, che è diventata città regia nel 1501 non aveva ancora una cattedrale? Tuttavia in città non mancavano certo chiese che accoglievano i defunti nelle loro cripte. Forse perché per vari motivi il defunto non poteva essere accolto in un sacro suolo?

E perché scegliere una zona sperduta, malarica, poco o niente trafficata …

Quello che mi lascia più perplessa è l'assenza di un qualsiasi segno, tracciato o inciso sulle pareti esterne o interne, con l'indicazione della persona sepolta. Avranno pur indicato chi era stato inumato in quel pregiato sepolcro. E per la verità mi sarei aspettata di trovare a livello di calpestio un gradino più o meno alto che potesse accogliere la salma deposta. Penso che non ci sia mai stata una seria ricognizione perché non posso credere che veramente non ci sia nulla che possa dare un pur minimo indizio.

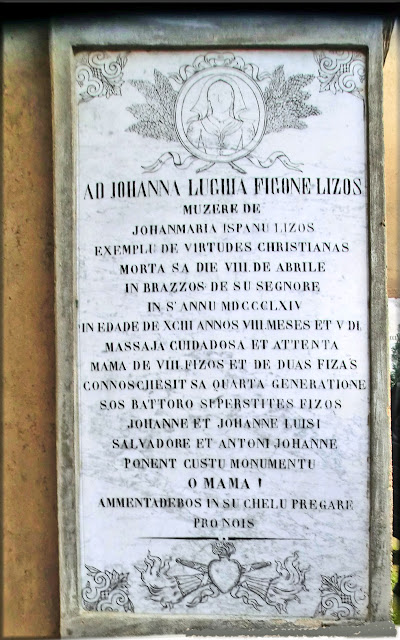

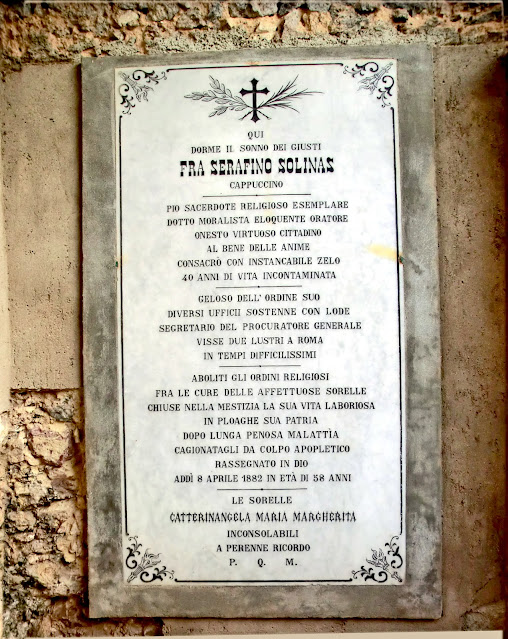

In realtà questa cripta mi appare doppiamente enigmatica. Mi chiedo quale logica abbia suggerito di realizzare un'opera di tanto impegno e perizia in un sito che fosse il più possibile lontano da sguardi indiscreti, quasi che la si volesse nascondere alla vista. Altra precauzione si è usata per evitare accuratamente di svelare il nome del personaggio e la data del suo decesso, indicazione che peraltro troviamo in tutte le antiche tombe talvolta con dovizia di dettagli.

Scala elicoidale che porta al piano di calpestio

Sarebbe necessario inoltre fare una scansione della zona con un laser scanner per verificare se nelle adiacenze si trovano altre antiche costruzioni ma credo che l'alto costo dell'intervento non permetta questa indagine.

Rimane la speranza che qualcuno, frugando fra i documenti d'archivio, individui qualche cenno che possa far luce su questa enigmatica architettura perché finalmente possa trovare una corretta posizione cronologica e storica nella vita della città.

Dopo la lettura dell'articolo di M. Vittoria Sanna publicato in "Studi Sardi", posso dire di concordare sull'esclusione della funzione rituale e sacra dell'ipogeo. Prendiamo in esame la sua ipotesi del pozzo, ovvero struttura residua della salina ubicata nei pressi di un'altra antica costruzione sul cui sito oggi si trova la Centrale della colonia penale di Cuguttu. Una riflessione su questa ipotesi fa sorgere altri quesiti. Dov'è oggi l'acqua del pozzo? O forse era una cisterna? Fino al 1912 l'approvvigionamento idrico di Alghero avveniva tramite alcuni pozzi e numerose cisterne scavate sotto i palazzi, le chiese e le strutture pubbliche nelle quali si raccoglieva l'acqua piovana. Ciò che può lasciare ancora delle perplessità è la ricercatezza stilistica dell'ipogeo; non era necessaria tanta raffinatezza per una semplice cisterna collocata in aperta campagna. E come si riempiva la cisterna in assenza di costruzioni adiacenti o sovrastanti? Non penso che l'acqua piovana che cadeva all'interno attraverso l'oculo fosse sufficiente per riempirla. Come si vede, qualunque ipotesi si avanzi, si presentano quesiti ai quali non si riesce a rispondere.

Comunque non credo che possano sussistere dubbi su un uso civile anziché religioso anche se non si riesce ad avvalorare alcuna tesi. Bisognerebbe tornare indietro nel tempo per immedesimarsi nelle condizioni storiche, politiche, sanitarie, economiche del periodo e sarebbe necessario ragionare come un personaggio del Cinquecento per cercare di capire la logica di un manufatto unico nel suo genere che oggi non riusciamo più a giustificare.

La similitudine che la Sanna fa con il pozzo di san Patrizio di Orvieto può darci alcuni suggerimenti. Il pozzo fu scavato per volere del papa che prevedeva la necessità di un rifornimento idrico in caso di assedio prolungato della città. Occorre però aggiungere che sull'ingresso del pozzo si trovava la scritta "quod natura munimento inviderat industria adiecit", ossia ciò che non aveva dato la natura, procurò l'industria. È pur vero che la frase non è molto esplicita, tuttavia qualcosa è stato scritto, a differenza di quanto vediamo nella struttura algherese. Il periodo di costruzione, tra il 1527 e il 1537 è compatibile con la datazione del nostro ipogeo. E anche ad Alghero l'ipogeo potrebbe essere stato costruito per volere del vescovo e può essere questo il motivo dell'accuratezza di esecuzione e del suo stile simile a quello di un edificio sacro.

Porta che introduce all'ambiente circolare che ha un diametro di circa m. 2,50

La descrizione dell'ipogeo e le misure riportate sono tratte dall'articolo di M. V. Sanna "Un ipogeo tardo gotico in territorio di Alghero (SS)", in Studi Sardi XXXIII (2000), pp. 323-337.

V. Mossa, Natura e civiltà in Sardegna, Arti Grafiche Editoriali "Chiarella" Sassari 1979, p.126, foto n° 91.